We Won't Fight Back/Non combatteremo

Pacifism Through Migration: The Mennonite Journey Across Continents/Pacifismo attraverso la migrazione: il viaggio mennonita attraverso i continenti (il testo in italiano segue quello in inglese)

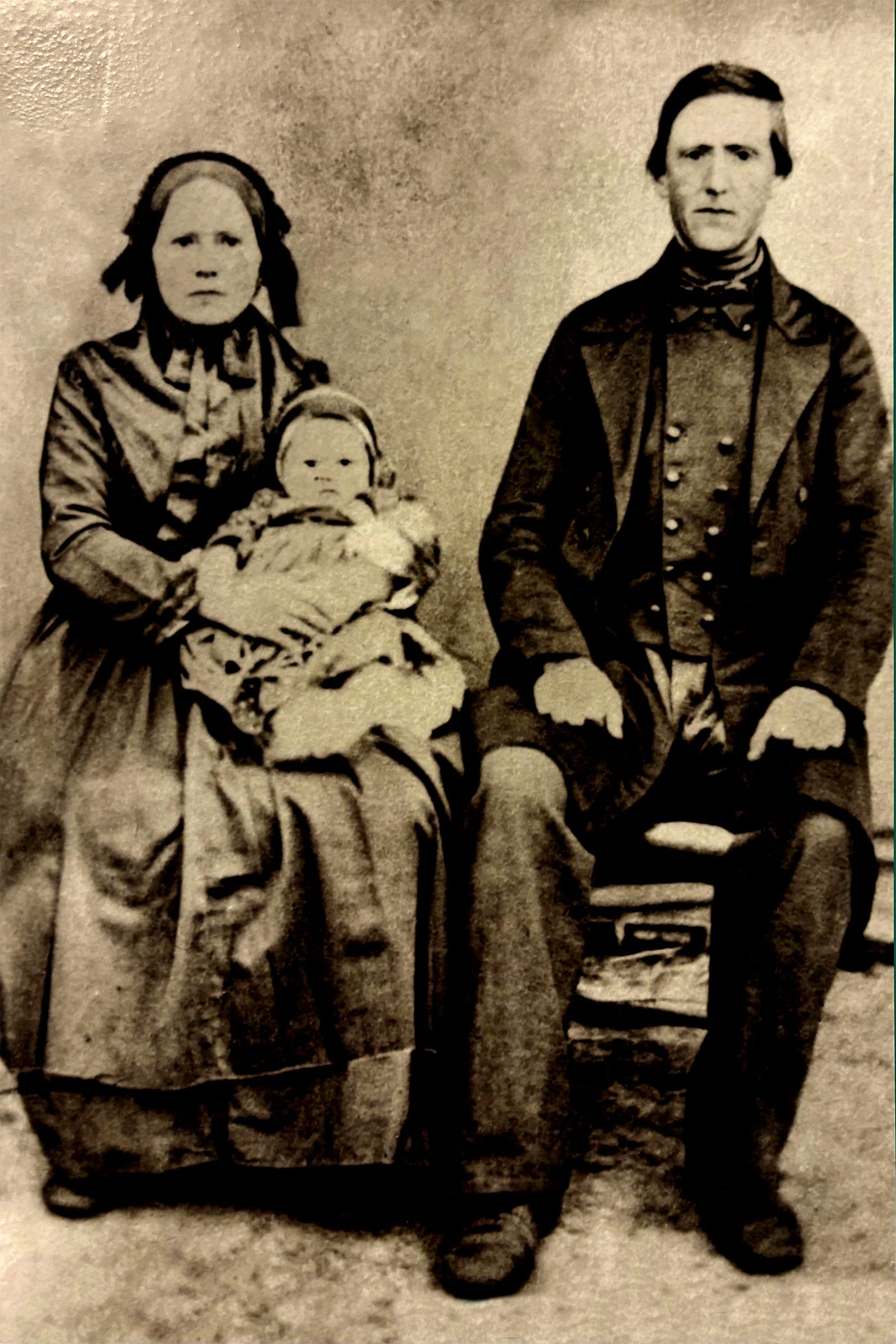

From religious persecution in Europe to self-imposed exile, the Mennonite story is rooted in a steadfast rejection of violence—even at the cost of home, land, and comfort

“They would prefer to leave everything behind rather than fight.” Garth Doerksen, the Curator at the Mennonite Heritage Village in Steinbach, Manitoba, encapsulates in a sentence the enduring ethos of a community that has traversed continents to avoid confrontation and violent resistance. “Rather than retaliate or resist, many Mennonites chose to move on. It’s not that there weren’t discussions or debates about how to respond, but pacifism was ultimately the guiding principle.”

After crossing the boundless solitude of the Prairies, it feels almost disorienting to find oneself in a countryside dotted with rustic barns and ancestral farmhouses that would not look out of place in the Bavarian landscape. But to understand the reasons for and roots of these settlers’ presence in southern Manitoba, we must take a long step back into history.

Peace through self-sacrifice

The Mennonites were part of a religious movement that emerged from the Protestant Reformation in the Netherlands and Germany during the 16th century. They rejected infant baptism in favor of adult, voluntary baptism. “Choosing to be baptized when you’re fully aware of your faith and commitments is a foundational principle,” Doerksen explains. “It’s a conscious, deliberate act of devotion—unlike infant baptism.” Their pacifist stance and rejection of any overlap between church and state made them targets of persecution. One story still told at the Steinbach Museum is that of Dirk Willems, an Anabaptist who, while fleeing across a frozen river, turned back to save his pursuer after he fell through the ice—only to be arrested by the very man he had saved and be later executed. “This tale of nonviolence and sacrifice has become emblematic of Mennonite faith,” Doerksen explains. “Pacifism is truly foundational to Mennonite identity. They had witnessed the horrors endured by the martyrs and came to believe that responding with violence was not what God was calling them to do. That really feels aligned with the core of the Christian message.”

Exodus to Russia

Religious wars and persecution throughout Europe forced many Mennonites to seek refuge elsewhere. In the late 1700s, many accepted Catherine the Great’s invitation to settle in the Russian Empire, particularly in present-day Ukraine, in the Zaporizhia region. There, they were granted religious freedom, exemption from military service, and autonomy in maintaining their own schools and communities. But when, in the 1870s, Russia withdrew those privileges, another exodus began.

“Pacifism shaped not just beliefs but lifestyle choices,” the curator notes. “Mennonites believed in remaining separate from the world—including from politics and state institutions.”

The Canadian government, eager to populate the Prairies and secure the border near the U.S., extended a strategic offer: land, military exemption, and full control over their schools. In 1873, a group of twelve Mennonite leaders visited southern Manitoba. Despite the harsh conditions they encountered, four found it promising enough. Their reports paved the way for approximately 21,000 Mennonites to settle in Manitoba, establishing the East and West Reserves—unfortunately, on land already inhabited by Indigenous peoples and Métis communities (more to come on this topic).

A New Beginning in Canada

The early years were marked by hardship. As documented in family diaries and poems, the journey was brutal: children died en route—like young Abraham, whose body had to be left in Liverpool. Settlers arrived to face the harshness of winter in an empty wilderness, with no hearths or homes. One settler’s poem recounts a heart-breaking farewell to his home village, mentioning graves of loved ones he would never visit again. Still, he wrote not of divine testing, but of God’s steadfast companionship.

Over time, these settlers formed tight-knit villages, built churches, and maintained their traditional way of life. But in the 1920s, the Manitoba Public Schools Act (1916), mandating English-language public education, came into effect—contradicting earlier promises. With their traditions of German-language instruction and religious teachings, the Mennonites felt betrayed. Some complied with the new rules. Others resisted through petitions and boycotts, facing fines and imprisonment. Once again, some chose exile: a significant number—nearly 8,000—moved to Mexico and Paraguay, where they could maintain educational and religious autonomy by harnessing the jungle.

These breakaway communities, inherently more conservative, clung to their original name, Altkolonier-Mennoniten (Old Colony Mennonites), a definition still used today for the orthodox and most uncompromising groups living in Canada.

“There’s a common joke that Mennonites are like seasoned firewood—they split easily,” the curator says with a grin. “If there’s a disagreement in a church, the response is often to peacefully form two separate churches rather than fight.”

Barbed wire: a symbol for modern times

But the split seems to have progressed to a point where, today, even the very notion of being Mennonite encompasses such a wide spectrum that it’s difficult to define a single Mennonite identity. Some live in remote colonies, banning even rubber tires on tractors. Others, at the opposite end of the spectrum, are fully integrated into Canadian society, becoming successful entrepreneurs and even entering politics—once shunned for its association with compromise and negotiation.

“Being Mennonite can mean many different things,” the curator explains. “For some, it’s a spiritual identity grounded in core values. For others, it’s cultural or familial. Some say, ‘I have a Mennonite name, so I’m Mennonite.’ But there are churches that would say unless you live a certain way, you can’t call yourself Mennonite.” So, it’s fair to say that being Mennonite today involves personal choice, but also community standards.

“Barbed wire,” Doerksen notes, “probably best captures the kind of change time has imposed on us.”

Once, cows grazed communally, guided by a herdsman who would go from barn to barn collecting each family’s cattle. At sunset, he would return them to their owners. But over time, as families moved onto their own farms, wire fences went up—marking not only property lines, but the shift from communal interdependence to private independence. It signalled that one’s survival was no longer necessarily in the hands of one’s neighbors, but had become a private matter. “And that,” Doerksen says, “is a sign of progress—as well as of separation and estrangement.”

THREE TESTIMONIES

1) Jean Funk, Plum Coulee, MB: “I’m not religious but I keep the tradition alive”

My father’s name was Bernard Funk and my mother’s was Elizabeth Dick. They were both born here, but one of my grandmothers was born in Ukraine. Culturally, I identify as Mennonite, even though I don’t practice the religion. I attended Sunday school and church for about 30 years, and my parents passed down many aspects of that culture, but I’m not Christian. I believe it’s possible to be culturally Mennonite without being religious. I know the customs, I understand the values, and I help keep the tradition alive — for example, through food. I make a dish called Pluma Moos—a cold, water-based soup made with dried plums and other fruits, like apples and grapes, often thickened with a bit of Jell-O powder. Back then, when Jell-O wasn’t around, I suppose they used flour.

Q: Besides food, what values do you associate with being Mennonite?

A: Pacifism is a big one. That was passed down to me. My father did alternative service during the war. He worked in a logging camp. Other Mennonite men worked in coal mines or hospitals. Women, like my mother, often worked in hospital laundries or for farmers.

Q: What about other values, like modesty or community?

A: Modesty and humility are important. Though we allow ourselves some leeway: I sometimes let people know I’m 80 so they’ll say I look younger. That’s a kind of pride even Mennonites would accept!

Q: What about the role of women in the community?

A: They were considered second-class citizens—and in many ways, they still are. I often say women are treated like slaves. I have to watch myself not to repeat that pattern.

Q: You mentioned a tradition called faspa...

A: It’s a light afternoon meal, typically on Sundays. Think of it like a high tea—bread or buns with marmalade, butter, pickles, and cold sausage. We still do it sometimes, though now we just say, “Let’s go for coffee.”

Q: Do you speak Low German (Plautdietsch) at home?

A: Yes, fluently. We all speak English too, and often mix the two languages in the same sentence—like probably 80% of the people around here do. Though that might be changing, as not all of the younger generation speak it anymore. On the other hand, some families who returned from Mexico still speak Low German.

Q: Was it taught in school?

A: No, quite the opposite. We were punished for speaking it in public schools. I didn’t know a word of English when I started school.

Q: Were young people discouraged from pursuing higher education?

A: Yes. Education was often seen as a threat—it had the potential to draw people, especially women, away from the community. At most, they might become teachers or nurses. But this wasn’t unique to the Mennonites—many other communities were like that too.

2) Karen Martens (71), Neubergthal, MB – “My ancestors came from what is now Ukraine”

My name is Karen Martens—Hamm was my maiden name. There’s an entire community here descended from people who came from what is now Ukraine—back then it was part of Russia. Among the settlers were five Hamm brothers, and we’re part of that family line. I grew up in a house-barn and lived there until I was about nine, when my father built a bungalow for us.

My ancestors arrived in 1876. They were all farmers, including my grandparents. My father, though, became an electrician. He wasn’t exactly rebellious, but he knew early on that farming wasn’t for him. He got the opportunity to learn about electricity and chose that path instead. He attended public school up to Grade 9. Back then, the community had a one-room schoolhouse where the teacher taught up to Grade 8. Those who wanted to go further could continue by correspondence, with the teacher offering support along the way.

When I was at school, the teacher was sent by the Canadian government, and all classes were taught in English. When I started Grade 1, I only spoke Low German. The teacher was very strict—we weren’t allowed to speak it in class. I was never physically punished, but I had to write 'I will not speak Low German in class' fifty times. It felt like a way of putting down my background. I wanted to fit in, so I embraced English and gradually let go of my own language. My grandmother spoke only Low German—I understood her, but I always replied in English.

As a woman, I experienced certain limitations within the Mennonite tradition. That’s why I left as soon as I graduated. I earned a university degree in Home Economics—which no longer exists as a program. My major was in nutrition, and I worked for the Department of Agriculture as a home economist. We offered programs for rural women, taught cooking classes, and supported 4-H (head, heart, hands, and health) youth courses. But eventually, all of that was phased out.

Today, I’m involved with the Mennonite Heritage Foundation. We work to preserve our history and share our stories. Over time, I’ve come to value and appreciate Mennonite culture and its core principles much more deeply.

Q: What about your husband?

A: He has a Master’s in Food Science. He grew up in Manitou, a more English-speaking Mennonite community. So, while he has the Mennonite name—Martens—his upbringing was quite different.

Q: You mentioned you volunteered abroad…

A: Yes, we served in Bangladesh for three and a half years with MCC (Mennonite Central Committee). Our assignment involved researching home life—how women accessed food, what they ate, who attended the garden. Because of the Muslim culture, women couldn’t go out freely. We promoted gardening for women.

Q: Volunteering seems deeply embedded in Mennonite culture. Thrift stores too, right?

A: Yes, both are part of that heritage—helping others is a big value. The thrift store movement started among Mennonites in the U.S. and spread to Canada.

Q: How is life here in this small community, away from the city?

A: I like it. I grew up here, and we moved back in 2000, after living in the city, and I’ve opened a B&B, “The Morning Dove”. We have three children—two live in the city, and one lives just down the road.

Q: So the younger generation is staying connected too?

A: Yes, some of them are. Many young families are leaving the city in search of community and more affordable housing. My husband recently retired, and we’ve been thinking about how to rebuild a sense of connection. Many of the older generation has died, and their homes have been sold. So, Ron is starting a farmers’ market—where people can bring their produce once a week and connect with one another. It’s our way of helping to restore community life, a crucial Mennonite principle.

3) Peter Doerksen (78), Rosenfeld MB – “I feel totally Canadian now”

My father was born in Mexico. His parents were among the Mennonites who had originally settled in Canada but refused to accept the changes imposed on the school system. When those changes came, they said, “No way,” and moved to Mexico. Some families relocated to Belize — I actually have cousins there, as well as in Ontario and the U.S. Altogether, we’re 62 cousins — I don’t even know where all of them are. I lived in Mexico until I was 18, then we moved to Chilliwack, B.C. I spent 40 years there, mostly driving trucks and hauling lumber south, before moving here to Rosenfeld. This place feels like home.

Q: Has this something to do with knowing your ancestors lived in this area?

A: I think so—probably a lot. I might even appreciate it more now.

Q: So, it’s like closing a loop—Mexico, B.C., and now back here.

A: Yes. If I had known all this when I was younger, I would’ve done more research.

Q: Your parents didn’t talk about their history?

A: My dad was born in Mexico too. He didn’t know much either. I got some information from my grandpa, but I think they just didn’t want to talk about it.

Q: So, your father was born in Mexico, but your grandfather was born here?

A: Yes, in the Altona area, in 1901. He was probably 18 when he moved to Mexico.

Q: Do you still relate to Mennonite values?

A: We never really followed the Mennonite way. As for myself, I was raised Mennonite, but I kind of drifted away.

Q: Why?

A: Sometimes I think it’s a bit too strict for me.

Q: So, would you say you feel Canadian now?

A: I feel totally Canadian. I appreciate this country. I’m getting old. This is a good place to grow old—it’s quiet and peaceful. Also, the people living around me, all of them, come from the same area in Mexico as I did.

Q: Really? Which area?

A: Do you know where El Paso, Texas is? Well, go about 400 miles south from there. That’s where we’re from, Santa Clara, State of Chihuahua.

Q: What was life like there?

A: At the beginning, it was really hard – there was nothing.. But now, there are wealthy people there too—just like here. Things have changed a lot.

Q: Why are many of those who moved to Mexico now returning?

A: Because it’s full over there. There’s no land left. And, as you might have discovered following your story, Mennonites tend to have a lot of kids (laughs).

Non combatteremo

Dalle persecuzioni religiose in Europa all’esilio autoimposto, la storia dei Mennoniti affonda le radici in un fermo rifiuto della guerra—anche a costo di rinunciare alla propria casa, alla terra e a ogni comfort

“Preferirono lasciare tutto piuttosto che affrontare un conflitto.” Garth Doerksen, curatore del Mennonite Heritage Village di Steinbach, in Manitoba, racchiude in una frase l’etica consolidata di una comunità che ha attraversato continenti pur di evitare lo scontro e la resistenza violenta. “Invece di reagire o opporsi, molti Mennoniti scelsero di andarsene. Certo, non mancarono discussioni o dibattiti su come rispondere alle pressioni esterne, ma alla fine fu il pacifismo a guidare le loro scelte.”

Dopo aver attraversato le solitudini dagli orizzonti sconfinati delle Prairies ha un che di straniante ritrovarsi in una campagna dai toni spesso bucolici punteggiata di antiche fattorie e grandi fienili che non stonerebbero in un paesaggio bavarese. Ma per comprendere le cause e le radici della presenza di questa particolare comunità di coloni nel sud del Manitoba, bisogna fare un deciso passo indietro nella storia.

La pace attraverso il sacrificio

I Mennoniti nacquero come movimento religioso nel contesto della Riforma protestante del XVI secolo, nei Paesi Bassi e in Germania. Rifiutavano il battesimo infantile a favore di un battesimo volontario da adulti. “Scegliere di essere battezzati quando si è pienamente consapevoli della propria fede e degli impegni che essa comporta è un principio fondamentale”, spiega Doerksen. “È un atto di devozione cosciente e deliberato, diverso dal battesimo infantile.”

La posizione pacifista e il rifiuto di qualsiasi sovrapposizione tra Chiesa e Stato rese questa comunità religiosa bersaglio di persecuzioni. Un pannello descrittivo nel museo di Steinbach narra di Dirk Willems, un anabattista che, durante la fuga su un fiume ghiacciato, si voltò indietro per salvare il suo inseguitore scivolato nell’acqua gelida, per poi venir arrestato proprio da colui che aveva soccorso ed essere condannato a morte. “Questo racconto di non-violenza e sacrificio è diventato emblematico”, spiega Doerksen. “Il pacifismo è davvero il fondamento dell’identità dei Mennoniti, i quali, dopo aver assistito agli orrori del martirio inflitto ai loro confratelli, giunsero alla convinzione che rispondere con la violenza non fosse ciò che Dio chiedeva loro. Una scelta profondamente coerente con il messaggio cristiano più autentico.”

L’esodo verso la Russia

Le guerre di religione e le persecuzioni in Europa spinsero i Mennoniti a cercare rifugio altrove. Sul finire del XVIII secolo, in molti accettarono l’invito di Caterina la Grande a stabilirsi nell’Impero russo, in particolare nell’attuale Ucraina meridionale, nella regione di Zaporizhia. Lì vennero loro garantite libertà religiose, esenzione dal servizio militare e autonomia nella gestione di scuole e comunità. Ma quando, negli anni Settanta dell’Ottocento, la Russia ritirò quei privilegi, iniziò un nuovo esodo.

“Il pacifismo non plasmava solo le convinzioni, ma anche lo stile di vita”, osserva il curatore. “I Mennoniti ritenevano fondamentale mantenersi separati dal resto del mondo — politica e istituzioni comprese.”

Il governo canadese, desideroso di popolare le praterie e consolidare il confine con gli Stati Uniti, fece loro un’offerta strategica: terra, esenzione militare e pieno controllo sulle scuole. Nel 1873, un gruppo di dodici leader Mennoniti visitò il sud del Manitoba. Nonostante le condizioni dure, da frontiera estrema, quattro si convinsero che ci si poteva provare. I loro resoconti aprirono la strada alla migrazione di circa 21mila Mennoniti verso la provincia del Manitoba, dove fondarono le East e West Reserves—purtroppo su terre già abitate da popolazioni indigene e comunità Métis (tema che sarà approfondito in un’altra puntata).

Un nuovo inizio in Canada

I primi anni furono segnati da aspre difficoltà. Come raccontano i diari familiari e le poesie degli esuli, il viaggio fu durissimo: molti morirono lungo la rotta, soprattutto bambini come il piccolo Abraham, il cui corpo dovette essere lasciato al porto d’imbarco di Liverpool. I coloni si trovarono ad affrontare i rigori dell’inverno canadese in un territorio selvaggio, privo di abitazioni in cui trovare riparo. In una poesia riportata nel museo, l’autore porge un ultimo straziante addio al villaggio natale e alle tombe delle persone care che non avrebbero mai più potuto essere visitate. Ma la partenza non è descritta come una sfida imposta da Dio per mettere alla prova la fede, al contrario si parla della presenza costante di Dio al proprio fianco.

Col tempo, questi coloni formarono villaggi coesi, costruirono chiese e mantennero il loro tradizionale stile di vita. Nel 1916, però, entrò in vigore il Manitoba Public Schools Act che imponeva l’istruzione pubblica in inglese. I Mennoniti si sentirono traditi: veniva meno la promessa fatta dal governo per cui era loro consentito l’insegnamento in lingua tedesca con contenuti religiosi specifici. Alcuni si adeguarono. Altri si opposero con petizioni e boicottaggi, andando incontro a multe e incarcerazioni. Ancora una volta, molti optarono per l’esilio: quasi 8mila emigrarono in Messico e Paraguay, dove riuscirono a conservare autonomia educativa e religiosa a patto di affrontare le sfide della giungla.

Queste comunità dissidenti, per natura più conservatrici, ritennero il nome originario di Altkolonier-Mennoniten (Mennoniti delle vecchie colonie), una definizione ancora oggi usata per identificare i gruppi ortodossi e più intransigenti presenti in Canada.

“C’è un vecchio detto secondo cui i Mennoniti sono come la legna secca—si spaccano facilmente”, dice il curatore con un sorriso. “Se in una comunità si evidenziano due posizioni contrastanti, la risposta tipica è formare due nuove chiese, piuttosto che litigare.”

Il filo spinato: simbolo dei tempi moderni

Ma questo desiderio di rimanere “separati” dal mondo esterno ha raggiunto, nel tempo, un livello tale da frammentare profondamente la stessa identità mennonita. Oggi, infatti, essere mennonita abbraccia un ventaglio così ampio di interpretazioni — che spaziano dallo stile di vita tradizionale e religioso fino a forme più culturali e secolarizzate — da rendere difficile darne una definizione univoca. C’è chi vive in colonie isolate, dove sono vietati persino i pneumatici in gomma per i trattori. E c’è chi, al contrario, si è completamente integrato nella società canadese, favorendo le attività imprenditoriali e persino accettando di entrare in politica—un tempo vista con sospetto per la sua natura compromissoria.

“Essere mennonita, oggi, può significare molte cose”, spiega Doerksen. “Per alcuni è un’identità spirituale, radicata in valori profondi. Per altri, è una questione culturale o di appartenenza familiare. C’è chi afferma: ‘Porto un cognome Mennonita, quindi lo sono anch’io.” Al tempo stesso, alcune chiese sostengono che, senza uno stile di vita conforme a determinati principi, non ci si possa definire tali.” In definitiva, essere Mennonita oggi è sia una scelta personale sia una forma di appartenenza che risponde a specifici criteri comunitari.

“Il filo spinato”, osserva Doerksen, “è forse il simbolo più eloquente del cambiamento imposto dal tempo.”

Un tempo, le mucche pascolavano insieme sotto la guida di un mandriano che passava di stalla in stalla per raccogliere il bestiame. Al tramonto, le riportava a ciascun proprietario. Con il tempo, però, man mano che le famiglie si installavano in fattorie indipendenti sempre più lontane l’una dall’altra, comparvero le recinzioni sormontate dal filo spinato—segno non solo della proprietà privata, ma della transizione da un’interdipendenza comunitaria a un’indipendenza individuale: in altre parole, la sopravvivenza non dipendeva più dal vicino, ma da sé stessi. “Questo”, conclude Doerksen, “è segno tanto di progresso quanto di separazione e scollamento.”

TRE TESTIMONIANZE

1) Jean Funk, Plum Coulee, MB: “Non sono religiosa ma tengo viva la tradizione”

Mio padre si chiamava Bernard Funk, mia madre Elizabeth Dick. Entrambi erano nati qui, ma una delle mie nonne veniva dall’Ucraina. Mi considero mennonita dal punto di vista culturale, anche se non sono religiosa. Per quasi trent’anni ho frequentato la scuola domenicale e la chiesa, e i miei genitori hanno fatto molto per trasmettermi quel mondo. Ma non mi definisco cristiana. Si può essere mennoniti nella cultura, senza esserlo nella fede. Ne conosco le usanze, ne condivido i valori e cerco di mantenere viva la tradizione, anche attraverso il cibo. Preparo, per esempio, un piatto chiamato Pluma Moos: una zuppa fredda a base d’acqua, con prugne secche e altra frutta come mele e uva, a volte addensata con un po’ di gelatina in polvere. Un tempo, quando la Jell-O non esisteva, immagino si usasse la farina.

D: Oltre al cibo, quali valori associa all’essere mennonita?

R: Sicuramente il pacifismo, e mi è stato trasmesso. Durante la guerra, mio padre scelse il servizio civile alternativo: lavorò in un campo di disboscamento. Altri uomini mennoniti vennero impiegati nelle miniere di carbone o negli ospedali. Le donne, come mia madre, lavoravano nelle lavanderie degli ospedali o aiutavano nelle fattorie.

D: E valori come la sobrietà e il senso di comunità?

R: Modestia e umiltà sono valori fondamentali. Ma ci concediamo qualche deroga: capita che io dica alla gente che ho 80 anni, giusto per sentirmi dire che ne dimostro meno. Un piccolo peccato di vanità su cui, credo, nemmeno i Mennoniti avrebbero da ridire!

D: Cosa può dire del ruolo delle donne nella prospettiva mennonita?

R: Erano considerate esseri di serie B — e, per molti aspetti, succede ancor oggi. Personalmente, faccio di tutto per non perpetuare e, anzi, oppormi a questo tipo di disparità.

D: Ha fatto riferimento alla tradizione della faspa...

R: È un pasto leggero che si fa di solito la domenica pomeriggio. È un po’ come un tè inglese, con pane o panini, marmellata, burro, sottaceti e salsiccia fredda. Lo facciamo ancora ogni tanto, anche se adesso diciamo semplicemente: «Ci prendiamo un caffè?»

D: In casa parlate basso tedesco (Plautdietsch)?

R: Sì, correntemente. Ma parliamo anche inglese e spesso mescoliamo le due lingue nella stessa frase — come probabilmente fa l’80% delle persone qui intorno. Anche se questo sta cambiando, perché non tutti i giovani di adesso lo parlano più. D’altra parte, ci sono alcune famiglie tornate dal Messico e queste continuano a parlare il basso tedesco.

D: Veniva insegnato a scuola?

R: No, anzi: ci punivano se lo parlavamo nella scuola pubblica. Quando ho cominciato la prima elementare non sapevo una parola d’inglese.

D: I giovani venivano scoraggiati dal proseguire gli studi?

R: Assolutamente. L’istruzione veniva spesso vista come una minaccia, perché poteva condurre le persone, soprattutto le donne, ad allontanarsi dalla comunità. Le ragazze potevano al massimo aspirare a fare l’insegnante o l’infermiera. Ma d’altro canto questo non riguardava solo i Mennoniti — accadeva anche in tante altre comunità.

2) Karen Martens, Neubergthal, MB – “I miei antenati provenivano dall’odierna Ucraina.”

Mi chiamo Karen Martens, ma il mio cognome da ragazza è Hamm. Qui c’è tutta una comunità che discende dai coloni venuti da quella che oggi è l’Ucraina — allora parte della Russia. Tra loro c’erano cinque fratelli Hamm, e io faccio parte di quella famiglia. Sono cresciuta in una casolare con fienile annesso e ci ho vissuto fino all’età di nove anni, quando mio padre ci ha costruito un bungalow.

I miei antenati arrivarono nel 1876 e erano tutti contadini, compresi i miei nonni. Mio padre, però, divenne elettricista. Non perché fosse particolarmente ribelle, ma aveva capito fin da giovane che la vita da contadino non faceva per lui. Ebbe l’occasione di imparare quel mestiere e scelse quella strada. Frequentò la scuola pubblica fino alla terza media. Ai tempi, i bambini della comunità si ritrovavano in un’unica aula, dove l’insegnante seguiva le classi dalla prima all’ottava, l’ultima del ciclo scolastico per i Mennoniti. Chi voleva proseguire poteva studiare a distanza, e l’insegnante gli offriva supporto lungo il percorso.

Quando andavo a scuola, l’insegnante era mandato dal governo canadese e tutte le lezioni si tenevano in inglese. Ho iniziato la prima elementare che parlavo solo il basso tedesco, ma non ci era permesso usare quella lingua in classe. L’insegnante era molto severo al riguardo. Non sono mai stata punita fisicamente, ma mi facevano scrivere cinquanta volte “Non parlerò il basso tedesco in classe”. Era un modo per farmi rinnegare le mie radici. Io, d’altronde, volevo integrarmi, così ho scelto l’inglese e, a poco a poco, ho smesso di usare la mia lingua. Mia nonna parlava solo basso tedesco: io la capivo benissimo, ma le rispondevo sempre in inglese.

In quanto donna, ho dovuto fare i conti con le limitazioni imposte dalla tradizione mennonita. È anche per questo che, appena diplomata, ho deciso di andarmene. Ho preso una laurea in Economia domestica — un corso di studi che oggi non esiste più — con una specializzazione in nutrizione, e ho lavorato per il Dipartimento dell’Agricoltura. Offrivamo programmi per le donne delle zone rurali, corsi di cucina e iniziative legate al 4-H (sigla inglese che sta per “testa, cuore, mani e salute”). Tutti programmi che col tempo sono stati smantellati. Oggi collaboro con la Mennonite Heritage Foundation, che vuole preservare la nostra storia e tramandare le nostre tradizioni. Con gli anni, ho imparato a dare maggior valore alla cultura mennonita e ai suoi principi fondamentali.

D: E suo marito Ron?

R: Lui ha un master in Scienze dell’alimentazione. È cresciuto a Manitou, una comunità mennonita dove si parla per lo più inglese. Quindi, pur avendo un tipico cognome mennonita – Martens – il suo percorso di vita è stato assai diverso dal mio.

D: Mi diceva che avete fatto volontariato all’estero…

R: Sì, abbiamo prestato servizio in Bangladesh per tre anni e mezzo con l’MCC (la Mennonite Central Committee). Il nostro compito era concentrarci sulla vita domestica delle donne che, data la cultura islamica, non potevano spostarsi liberamente. Dovevamo quindi capire come si procuravano il cibo e cosa consumavano. Per questo, abbiamo promosso l’orticoltura domestica al femminile.

D: Il volontariato è profondamente radicato nella cultura mennonita, giusto? Per esempio anche con i Thrift Stores (negozi dell’usato)...

R: Sì, aiutare gli altri è un valore fondamentale della tradizione mennonita. Il concetto del Thrift Store è nato tra i Mennoniti negli Stati Uniti e poi si è diffuso in Canada.

D: Com'è la vita qui, in una piccola comunità lontano dalla città?

R: Mi piace. Sono cresciuta qui, e siamo tornati qui nel 2000, dopo aver vissuto in città. Abbiamo tre figli: due vivono in città, e uno abita qui vicino, lungo la strada.

D: Quindi anche le nuove generazioni restano in contatto con la comunità?

R: Sì, alcuni sì. Molte giovani famiglie stanno lasciando la città in cerca di un senso di comunità e di abitazioni a prezzi più abbordabili. Mio marito è andato da poco in pensione, e abbiamo iniziato a riflettere su come ricreare legami tra le persone. Gran parte della generazione più anziana è venuta a mancare, e le loro case sono state vendute a persone arrivate da fuori. Così Ron ha deciso di avviare un mercato contadino, dove una volta alla settimana la gente può portare i propri prodotti e ritrovarsi. È il nostro modo di contribuire a ricostruire la vita comunitaria, un valore fondamentale nella cultura mennonita.

3) Peter Dorksen (78), Rosenfeld MB – “Ora mi sento totalmente canadese”

Mio padre è nato in Messico. I suoi genitori facevano parte della comunità Mennonita che si era inizialmente stabilita in Canada, ma che decise di lasciare il Paese quando vennero introdotte modifiche al sistema scolastico. Di fronte a quelle riforme dissero: “Assolutamente no”, raccolsero quel poco che avevano e si trasferirono in Messico. Altre famiglie si spostarono in Belize — ho cugini anche lì, oltre che in Ontario e negli Stati Uniti. In tutto siamo 62 cugini — e non so nemmeno dove siano finiti tutti. Ho vissuto in Messico fino ai miei diciott’anni, poi ci siamo trasferiti a Chilliwack, in British Columbia. Ci sono rimasto per quarant’anni, lavorando soprattutto come camionista, trasportando legname verso sud. Poi mi sono trasferito qui, a Rosenfeld. E qui mi sento davvero a casa.

D: Ha forse a che fare con il sapere che i suoi antenati provenivano da questa zona?

R: Forse sì… anzi, probabilmente è proprio così. Solo adesso comincio a rendermene conto.

D: Quindi è come se si fosse chiuso un cerchio: da qui al Messico, poi in British Columbia, e infine di nuovo qui.

R: Sì. Se avessi saputo tutto questo da giovane, me ne sarei interessato prima. E, chissà, magari non avrei aspettato tanto per tornare.

D: I suoi genitori non le parlavano della loro storia?

R: Mio padre era nato in Messico, e in realtà ne sapeva poco anche lui. Qualche frammento me l’ha raccontato mio nonno, ma ho sempre avuto l’impressione che semplicemente non volessero parlarne.

D: Quindi suo padre è nato in Messico, ma suo nonno è nato qui?

R: Sì, nella zona di Altona, nel 1901. Credo avesse 18 anni quando partì per il Messico.

D: Ha ancora un legame con i valori mennoniti?

R: Non abbiamo mai davvero seguito la tradizione mennonita in modo osservante. Per quanto mi riguarda, sono cresciuto mennonita, ma col tempo me ne sono un po’ allontanato.

D: Come mai?

R: Penso che sia uno stile di vita un po’ troppo rigido per i miei gusti.

D: Quindi si sente pienamente canadese oggi?

R: Del tutto canadese. Amo questo paese. Sto invecchiando. E questo è un buon posto dove invecchiare, è tranquillo e pacifico. Inoltre, le persone che vivono intorno a me vengono tutte dalla stessa zona del Messico da cui vengo io.

D: Davvero? Da quale zona?

A: Ha presente dov’è El Paso, in Texas? Praticamente, 400 miglia più a sud. Vengo da lì, Santa Clara, nello Stato di Chihuahua.

Q: Com’era la vita laggiù?

A: Agli inizi, durissima. Ma ora va molto meglio, ci sono anche quelli che hanno fatto fortuna, com’è successo qui. Le cose sono molto cambiate da quando si trasferì giù la mia famiglia. A quel tempo non c’era niente.

Q: Perché molti di quelli che andarono in Messico ora stanno tornando?

A: Perché lì è ormai tutto pieno. Non c’è più terra disponibile. E, come avrà notato seguendo questa storia, i Mennoniti tendono a fare molti figli (ride).

La storia dei Mennoniti è affascinante. C'è per me una tristezza nelle costanti divisioni tra i gruppi, nelle loro difficoltà e nella loro determinazione ad opporsi alle forze del mondo che spingono verso il mutamento, a delle scelte. Nella zona dell'Ontario dove abito per alcuni mesi dell'anno, molti Mennoniti parlano il cosiddetto "Vecchio Tedesco" e sono simili ai gruppi conservatori della Pennsylvania. Le donne, in particolare, come avete notato nel vostro articolo, vivono una realtà difficile. Le tradizioni sono vissute in modo stretto, anche se nella loro agricoltura le lavorazione dei campi è veramente esemplare, con macchinari moderni e scienza.

Bravo. Great story.